GABRIELLA DI VENANZIO SALVIONI

Pastorizia e Transumanza

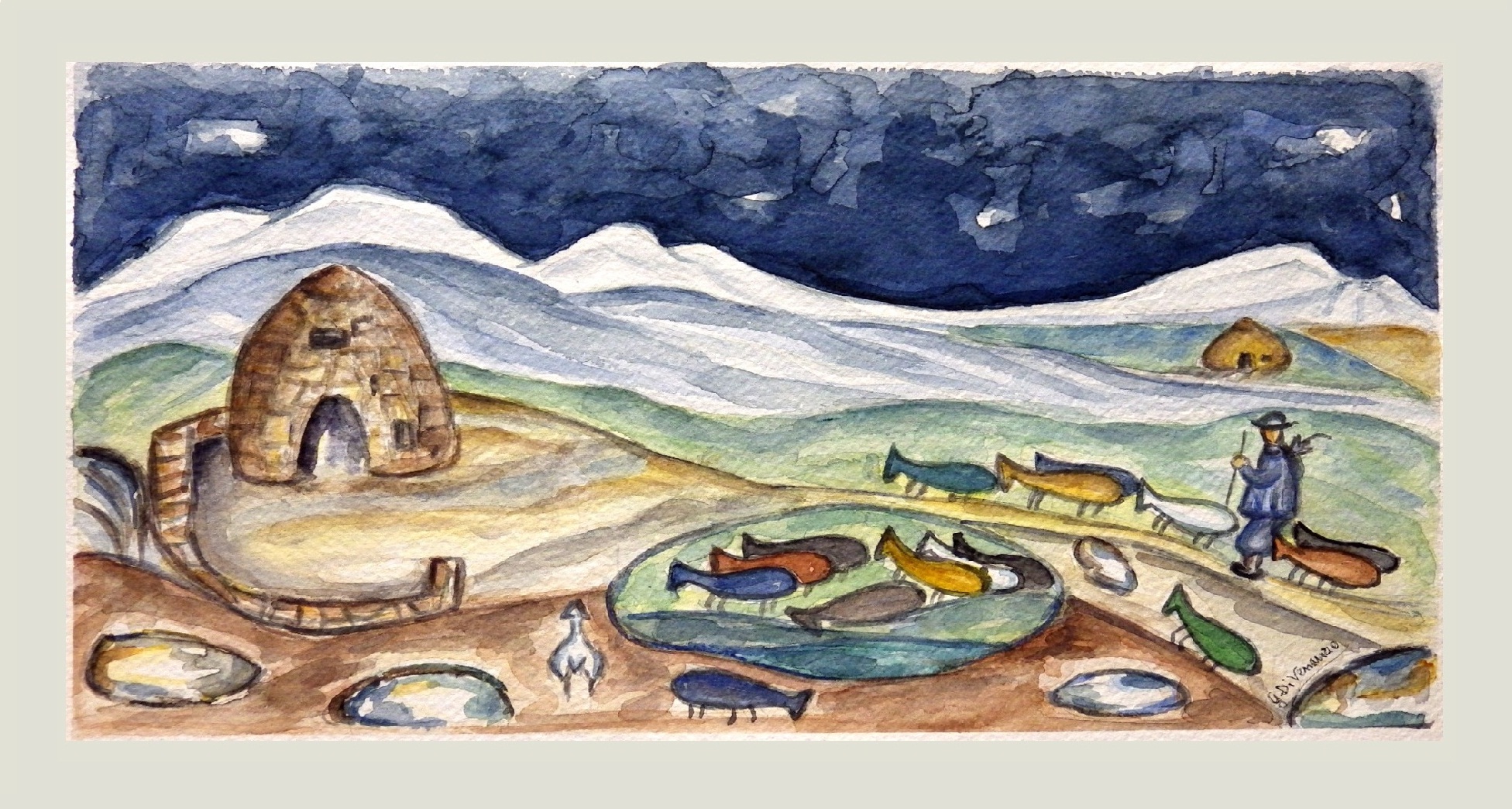

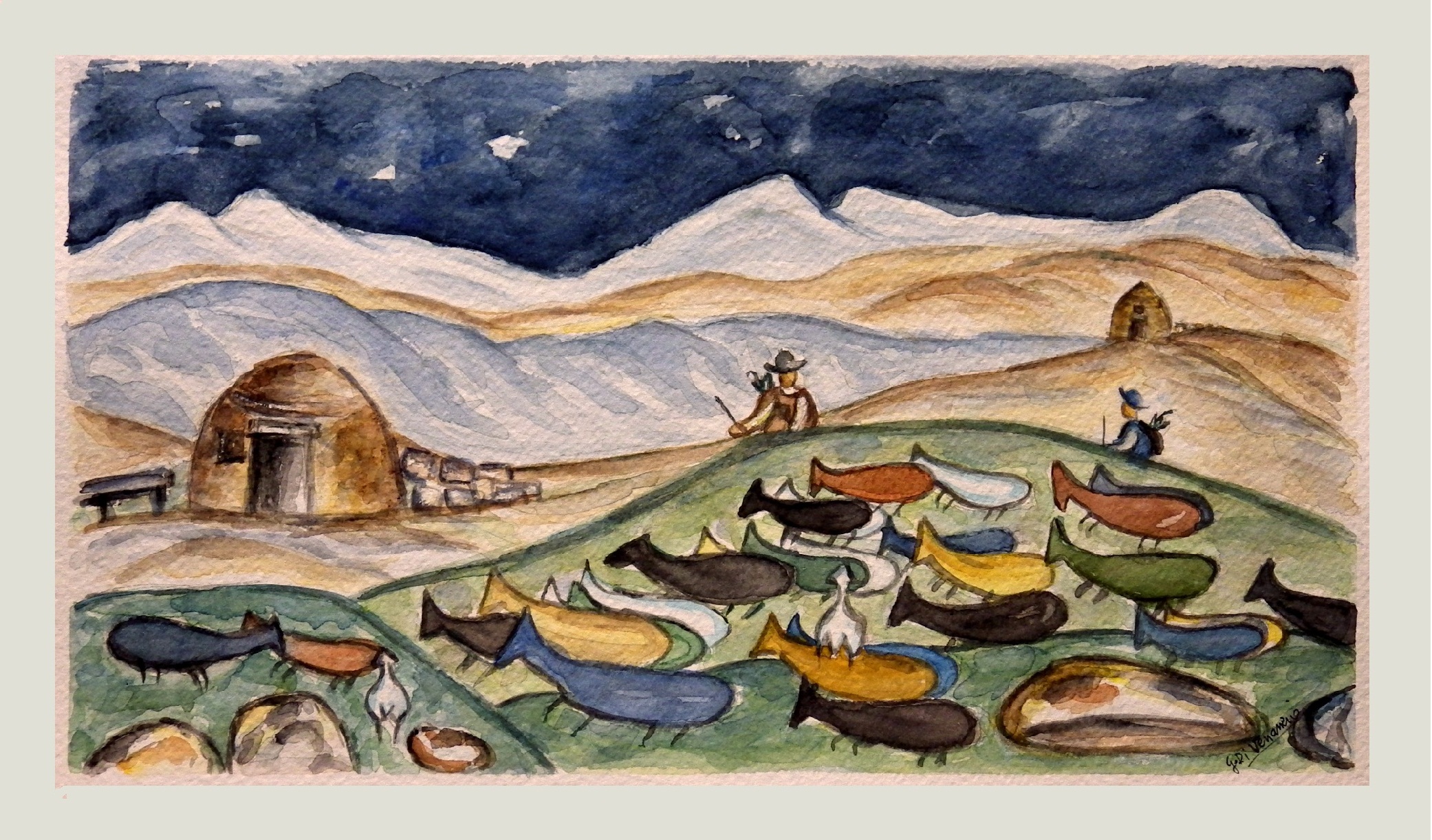

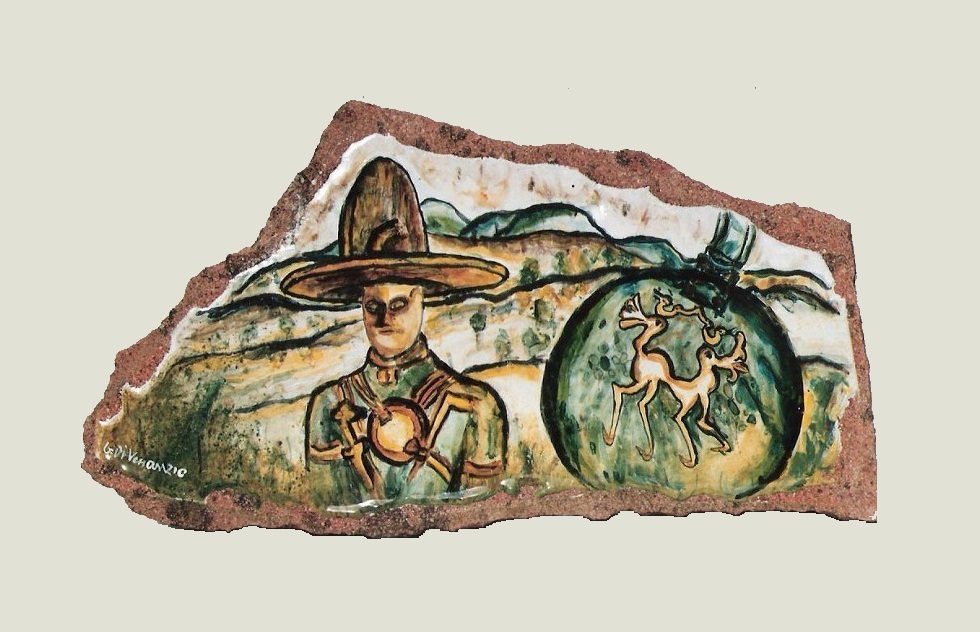

Bassorilievi in ceramica Acquerelli

STORIA DEI TRATTURI

Si è parlato spesso, nell'ambito di una ritrovata e rinnovata sensibilità culturale, storica, ecologica e, non da ultimo, politica, di rivalutare le cosiddette "autostrade Verdi" cioè i Tratturi. Essi, nel passato, hanno costituito una cospicua fonte di guadagno e contribuito in maniera affatto marginale all'economia dei territori

da essi attraversati.

Si è parlato spesso, nell'ambito di una ritrovata e rinnovata sensibilità culturale, storica, ecologica e, non da ultimo, politica, di rivalutare le cosiddette "autostrade Verdi" cioè i Tratturi. Essi, nel passato, hanno costituito una cospicua fonte di guadagno e contribuito in maniera affatto marginale all'economia dei territori

da essi attraversati.

Ripercorriamo brevemente la loro storia.

L'origine dei tratturi è abbastanza remota. Per quanto concerne l'Abruzzo, guardando a ritroso, già dal XVI al XII a.C. la pastorizia risultava ampiamente praticata dalle popolazioni ivi insediate. Queste si fusero coi bellicosi, pastori guerrieri nomadi

e cercatori di metalli, provenienti dall'area egeo-anatolica, portatori di una cultura tecnologicamente superiore, dando così origine, probabilmente, alla pratica della pastorizia transumante. Questa subì un regresso nel I° millennio a.C., con l'affermarsi della cultura agricola dei Piceni, nel cui ambito si produsse lo straordinario ed enigmatico

"Guerriero di Capestrano", ora presso il museo di Chieti. In seguito, le stirpi sabelliche praticarono soltanto la transumanza verticale  cioè tra il monte ed il piano direttamente sottostante. Con la romanizzazione nacque la transumanza orizzontale.

cioè tra il monte ed il piano direttamente sottostante. Con la romanizzazione nacque la transumanza orizzontale.

Per tutta l'età imperiale, la pastorizia rappresentò un cespite continuo all'entrata dello Stato e seguiterà ad esserlo sotto la dominazione bizantina, longobarda, normanna e sveva.

Soprattutto tra l'XI e il XIII sec. i grandi proprietari terrieri, laici o ecclesiastici, si orientano verso lo sfruttamento dei loro immensi patrimoni di terre incolte con le tecniche di una grande pastorizia transumante; le Abbazie oltre che su terre di loro pertinenza, incitano e sollecitano imperatori, re e grandi feudatari a concedere nuove distese di terre incolte e franchigie per l'uso dei pascoli su di esse.

Superati i primi secoli del Medioevo, durante i quali subì una generale battuta d'arresto, riprese vigore durante la dominazione normanna; ma è soprattutto ad opera dei monaci benedettini Cistercensi che la frequentazione dei tratturi riprese con particolare vitalità. furono principalmente i Benedettini Cistercensi ad esercitare sull'Abruzzo una influenza forte e profonda, indirizzandone i futuri sviluppi sociali, economici, culturali, artistici.

Abilissimi imprenditori, colonizzatori e bonificatori, essi svilupparono presto nella regione una rete articolata di conventi ed economia integrata in grado di sopperire autonomamente alla mancanza di strutture economiche e produttive del tempo.

In particolare i cistercensi furono tra i principali promotori della grande stagione della pastorizia, che tra il XII ed il XVI secolo, raggiunse il massimo sviluppo, protando la regione ai primi posti in Europa nella produzione di lana.

Nel XII sec. era famosa ad Ortona la fabbrica tessile dei "cilici" per contadini e marinai che favorì un cospicuo commercio con la Puglia dove si confezionavano i "Saga Apula" tessuto di lana impermeabile molto simile a nostri odierni Loden, pregiati anche all'estero.

Ma è soprattutto sotto la denominazione aragonese che la transumanza trovò la sua compiuta organizzazione e razionalizzazione. Nel 1447, infatti, Alfonso I d'Aragona istituì la Dogana della Mena delle Pecore in Puglia,con sede a Foggia, che stabiliva precise norme fiscali e di tutela per l'uso dei tratturi e dei pascoli pugliesi; l'attività armentizia divenne quindi particolarmente fiorente almeno fino ai primi dell'800, accompagnata da una generale rinascita di attività artigianali e

commerciali connesse all'allevamento ed alla relativa produzione di ricchezza, dal commercio e tessitura della lana all'artigianato orafo, dalla produzione di merletti al tombolo alla lavorazione della ceramica. La Dogana istituita dagli Aragonesi aveva riorganizzato l'intera viabilità tratturale articolata in una rete di percorsi principali, i tratturi, e di vie secondarie, i tratturelli ed i bracci. Le tre maggiori direttrici sono: il tratturo L'Aquila-Foggia, il Celano-Foggia ed il Pescasseroli-Candela, con i rami secondari Centurelle-Montesecco e Ateleta-Biferno. Il tratturo di Centurelle passava per numerosi paesi del Parco della Majella: Bolognano, Tocco da Casauria, San Valentino, Manoppello, Lettomanoppello, Serramonacesca, Rapino, Guardiagrele.

Dagli inizi dell'Ottocento la pastorizia si avviò verso un progressivo declino, accelerato sia dalla promulgazione di leggi a favore dello sfruttamento agricolo dei terreni pugliesi.

La pastorizia, come attività economica prevalente in Abruzzo per quasi tre millenni, e quindi come matrice di condizioni di vita particolari, ha dato un'impronta al territorio che non si limita alle tracce lasciate sui pascoli o dei tratturi. Molti dei borghi abitati dell'interno, chiusi ed arroccati sulle cime, hanno tratto ragione della loro forma, oltre che dalla pericolosità dei tempi dell'Età di Mezzo, periodo in cui la maggior parte di essi nacque, anche dalla pratica millenaria dell'allevamento ovino.

Durante la transumanza, la lunga marcia di quasi 250 chilometri che in circa tre settimane portava le greggi ai bassi pascoli invernali del Tavoliere di Puglia, il cammino conosceva molte soste. Nell'esercitare un'attività sostanzialmente immutata nelle

sue forme di conduzione dall'epoca romana fin quasi ai nostri giorni, il pastore ha da sempre dovuto condividere con il gregge, quotidianamente, ambiente e condizioni di vita. Una vita condotta tutta all'aperto, legata fisicamente alla pecora per oltre undici mesi l'anno.

Per il benessere di uomini ed animali, diverse furono nei secoli le soluzioni per offrire ai transumanti, ricovero e ristoro. Particolari ed assai diffuse "strutture di servizio" lungo i tratturi erano le chiese tratturali (anche dette campestri,opastorali) (come S. Maria dei Cintorelli a Calascio(AQ)), capaci di offrire non solo assistenza e sollievo spirituale, ma anche un sicuro ricovero alle bestie ed un letto per la notte dei pastori.

Sulla montagna abruzzese e sulla Majella in particolare,

la natura carsica della roccia ha favorito la formazione di numerose cavità naturali, utilizzate come ricoveri estivi dai pastori sin da epoche remote.

Una volta raggiunte stabilmente le aree di pascolo montano, un ricovero relativamente meno precario per uomini ed animali si realizzava in piccoli complessi di capanne in pietra a secco, costruiti dagli stessi pastori: le pajare. Direttamente derivate dal trullo pugliese, si diffusero in Abruzzo non più di 300 anni or sono, come portato dai contatti strettissimi che l'ambiente pastorale abruzzese intratteneva con l'area pugliese. Di forme e dimensioni assi variabili, spesso notevoli, (anche oltre i sei metri d'altezza), le pajare sono accomunate dalla caratteristica struttura a tholos con copertura a pseudo-volta,

realizzata mediante la sovrapposizione concentrica a rastremare di rozze lastre di pietra calcarea. Diffuse soprattutto sulla Majella, le pajare si trovano spesso riunite in gruppi raccordati e conchiusi da stazzi anch'essi in pietra a secco, le cui alte muraglie - atte a contenere e proteggere il gregge dai predatori - conferiscono a questi sorprendenti complessi l'aspetto di primordiali fortilizi.

Mentre le pajare con struttura a tholos, seppur tipiche della Majella, si ritrovano lungo tutta la dorsale appenninica abruzzese, le condole, dalla caratteristica pianta rettangolare sono proprie del versante occidentale del Gran Sasso.

La squadratura delle pietre angolari, la copertura con volta a botte, gli stipiti dell'ingresso, le finestre talvolta presenti, sono segni

di un retroterra tecnico ed operativo assai più evoluto, probabilmente riconducibile alla presenza benedettina cistercense nell'area del Gran Sasso.

Gabriella Di Venanzio Salvioni

P.za S. D'Acquisto, 6 65126 Pescara

Info: mariosalvioni@yahoo.it